Unsere Gesellschaft ist geprägt von einem scheinbar endlosen Drang nach „mehr“: mehr Geld, mehr Besitz, mehr Statussymbole. Das zeigt sich in allem – von der Obsession mit Markenartikeln bis hin zum Wettlauf um Immobilien und SUVs. Kaum eine andere Haltung prägt das moderne Leben so sehr wie die Identifikation mit dem Haben. Wer viel besitzt, gilt als erfolgreich. Wer wenig hat, fühlt sich oft wertlos.

Der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm hat diesen Zustand in seinem berühmten Buch Haben oder Sein präzise beschrieben. Er sah im „Haben-Modus“ eine entfremdete Existenzweise: Der Mensch verlagert sein Selbstgefühl in das, was er besitzt, und verliert den Kontakt zu seinem eigentlichen Wesen. Dem stellte er das „Sein“ gegenüber – eine Lebensform, die auf innerer Fülle, Lebendigkeit und authentischem Dasein beruht. Fromm plädierte für einen radikalen Wandel: weg vom Haben, hin zum Sein.

Auf den ersten Blick scheint das verlockend einfach. Wenn wir nur aufhören würden, uns über Konsum und Besitz zu definieren, so Fromms Hoffnung, dann würde sich vieles von selbst lösen. Doch so überzeugend die Diagnose ist – die Therapie bleibt problematisch. Denn eine Gesellschaft, die sich am „Sein“ statt am „Haben“ orientiert, ist keineswegs automatisch friedlicher oder humaner. Im Gegenteil: In der Geschichte zeigt sich, dass eine solche Rückkehr sogar einen Rückschritt bedeuten kann.

Die gefährliche Seite des „Seins“: Ehre und Gewalt

In vormodernen Kulturen war es gerade nicht das „Haben“, das den sozialen Wert bestimmte, sondern das „Sein“ in Form von Ehre, Ansehen und Reputation. Und das machte die Gesellschaft keineswegs konfliktärmer – im Gegenteil.

- Wer einem anderen den Besitz stiehlt, begeht zwar Unrecht, aber der Tatbestand ist klar, objektiv überprüfbar, justiziabel.

- Wer jedoch die Ehre eines anderen verletzt, rührt an ein zutiefst subjektives Empfinden. Das führte zu Duellen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts oder bis heute zu Ehrenmorden in patriarchalen Kulturen.

Das „Sein“ im Sinne von Ehre ist fragiler, diffuser, und gerade deshalb eskalationsanfälliger. Wenn sich ganze Familien, Clans oder Gesellschaften über „Sein“ definieren, kann jede vermeintliche Kränkung zu Gewalt führen. Was Fromm als Rückkehr zu einer „authentischen Existenzweise“ skizziert, birgt also die Gefahr, dass alte Muster der Ehrkultur wieder erstarken – Muster, die gerade durch den Siegeszug des „Habens“ in modernen Gesellschaften weitgehend eingehegt wurden.

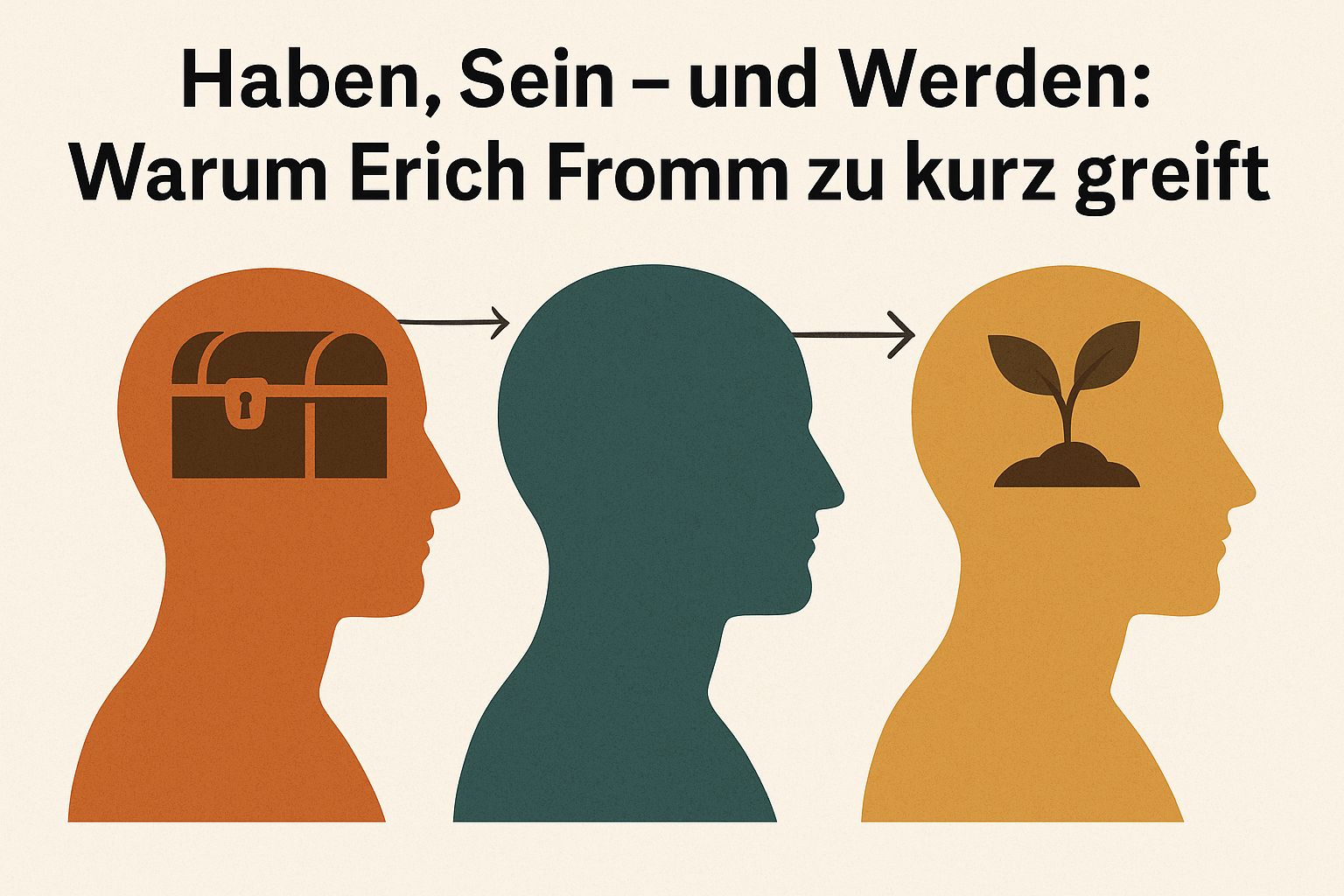

Ein dritter Weg: Vom Haben und Sein zum Werden

Die Alternative liegt daher nicht in der einfachen Rückkehr zum „Sein“. Stattdessen braucht es eine dritte Dimension, die man als Werden bezeichnen könnte.

- Haben bedeutet: Ich bin, was ich besitze.

- Sein bedeutet: Ich bin, was ich bin – oder was andere in mir sehen.

- Werden bedeutet: Ich bin, was ich entwickle – in mir selbst, in meinen Beziehungen, in meinem Beitrag zur Welt.

Im Modus des Werdens geht es weder um materielle Anhäufung noch um fragile Ehre, sondern um Entfaltung. Es geht darum, wie wir uns selbst und andere verändern, wie wir lernen, wachsen und gemeinsam Zukunft gestalten.

Der Sozialphilosoph Axel Honneth hat dafür den Begriff der Anerkennung geprägt: Menschen brauchen Bestätigung, aber nicht über Besitz oder verletzliche Ehre, sondern über ihre Teilnahme am sozialen Ganzen. In einer „Werden-Kultur“ bemisst sich Wert nicht daran, was jemand hat oder wie unantastbar seine Würde ist, sondern daran, welchen Beitrag er leistet – zur Gemeinschaft, zur Kreativität, zur Weiterentwicklung des Lebens.

Fazit

Fromms „Haben oder Sein“ hat den Blick geschärft für die Gefahren einer Konsumgesellschaft. Aber die Lösung liegt nicht in der einfachen Umkehr, sondern in einer transzendierenden Weiterentwicklung. Die Zukunft wird nicht vom Haben oder vom Sein geprägt sein, sondern von unserer Fähigkeit, im Werden Sinn, Würde und Gemeinschaft zu finden.

Siehe auch:

Türkise Transformation

Schreibe einen Kommentar